|

|

||

|

HOMEPAGE |

||

| ESTRENOS | ||

| VIDEOS | ||

| ARCHIVO | ||

| MOVIOLA | ||

| FORO | ||

| CARTELERA | ||

| PRENSA | ||

| ACERCA... | ||

| LINKS | ||

LAS

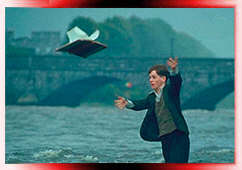

CENIZAS DE ANGELA Irlanda-Estados Unidos, 1999 |

|

|

Bien iluminada y ambientada, mayormente aburrida exceptuando contados momentos, Las cenizas de Angela se apoya en una historia real para narrar las miserias de una familia irlandesa en la década del ‘30. El melodrama comienza cuando los McCourt, que viven en Nueva York, deben volver a Dublín, adonde el Cielo hará caer sobre ellos todos los males de este mundo. El encargado de llevar el hilo del relato a través de los años es el hijo mayor, Frank, quien comparte con sus pequeños hermanos (siempre en número variable según la cantidad de muertes de infantes y nacimientos en el seno de la familia) la mala suerte de tener un padre alcohólico (Robert Carlyle) y una madre (Emily Watson) que sólo aparece en cámara para llorar la muerte de alguno de sus hijos, insultar a su marido o dar a luz. No sólo la familia es catastrófica. También están la religión, la escuela, la pobreza y la lluvia irlandesa, elementos que confluyen para pintar el cuadro de la infelicidad con colores bien saturados. Frank McCourt es también el autor del libro homónimo, ganador del premio Pulitzer, que es el punto de partida para Parker. Al parecer, este ingenuo y sencillo irlandesito tenía el sueño que motiva sus acciones en la película: dejar la pobreza atrás en Irlanda y volver al lugar en el que todos los anhelos se hacen realidad: los Estados Unidos. Así, el film toma la forma de un panfleto construido a partir de estereotipos que entran en conflicto. Irlanda-Estados Unidos, Irlanda-Inglaterra, catolicismo-protestantismo, pobreza-riqueza son algunas de las antinomias que empujan a la historia, a veces reemplazadas por sus respectivos objetos-símbolo: Shakespeare, la estatua de la libertad, un sacerdote demasiado estricto y hasta esa persistente lluvia que oscurece cada una de las imágenes. Muchas muertes y enfermedades, hambre, violencia, crueldad e injusticia castigan a esta familia. En ese marco, la infancia y juventud de Frank sólo parecen justificarse en nombre del gran objetivo redentor: llegar a USA, acariciar la promesa de igualdad, escapar de la pobreza, salvarse... pero salvarse solo. Es que Frank, tan torturado porque cree en la imposibilidad de "ser" en otro lugar que no sean los Estados Unidos, tampoco escapa a las otras características del "hombre liberal", empezando por el egoísmo. Ninguno de sus sueños incluye a sus hermanos o a su madre, con cuyo nombre, años después, titularía un libro que ganaría el Pulitzer y se convertiría en otra pieza de propaganda cinematográfica del que se conoce como Gran País. Eugenia Guevara |